このページは、2023年12月14日に実施した各務原における橋梁点検支援技術の現場見学会の実施の要点、気づき、学びを整理したものです。同様な見学会を実施される際の参考にしていただけたら幸いです。(印刷用資料のダウンロード)

【見学会の企画】

- 企画は、関係機関との調整を見込み、見学会実施日(12.14)の二か月以上前に始めた。

- 企業色を薄め、地方自治体の職員が参加しやすくなるよう、道路管理者と大学が見学会を主催した。技術開発者との調整は、大学が主体となって行った。

- 見学会の実施については、該当橋梁の点検業務を担当する建設コンサルタントを主体(事務局)とした。現場に関する精通度が高く、案内看板などの準備も適切に実施できた。

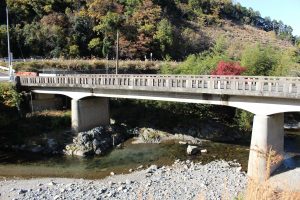

- 現場見学会を、実業務の橋梁点検作業中の橋梁で実施した。これにより、ガードマンの手配、交通規制、道路使用許認可、河川使用許認可等の手続を、見学会のためだけに実施する必要がなかった。

【募集人数と受付】

- 見学会を午前(10~12時)と午後(13~15時)の開催とし、それぞれ50名程度募集と案内した。しかし、参加申込者数が増えたので、午前、午後とも、100名程度受け入れることとし、それぞれ2つのグループ(各50名程度)に分かれて見学していただくこととした。

- 受付けは、メールによる申込みとした。しかし、200名を超える参加希望者があり、受付作業量が大きくなった。QRコード対応のウエブ受付システムを用いるべきであった。

【現場見学会の準備】

- 最寄駅からの交通手段(タクシーの有無等)の確認。

- 見学者用の駐車スペースの確保(各務原大橋には、少し離れたところに大駐車場あり)。

- 見学者用の休憩場所、トイレの確保(各務原大橋傍の河川敷に施設あり)。

- 技術開発者へフィードバックできるアンケートの準備。

- 事故や病人発生に備えた連絡体制や病院の確認。

- 参加者へ持ち物(ヘルメット、滑り難い靴)の指示。

- 貸出用ヘルメットの準備。

- 見学者と主催者の区分(全員ヘルメット着用とし、各技術や運営担当者は安全ベストも着用した)。各技術の質疑応答者が目立つように、工夫するとよかった。

【現場見学会での配布資料】

- 紹介技術に関する参加者の事前の理解度を高めるために、当日の配布資料を事前に参加者が入手できるよう、HPに掲載した。

- 見学会用のホームページを作成し、当日の配布資料を掲載するとともに、技術開発者による詳細資料や動画を閲覧できる公開HPへのリンク等を掲載した。

- 見学会当日は、配布資料を大型の紙封筒に入れて参加者へ渡した。河川敷には斜面が多く転倒の危険もあることから、大型封筒ではなく手提げ袋に資料を入れて渡すと、より安全であった。

【アンケート(名称:アドバイスシート)の実施】 アンケート集計結果

- 7つの紹介技術について、適用の可能性、利用の印象、優れた点、改良提案、別用途での利用提案、他の技術との組合せ提案、技術的発展の期待度、その他に関する記入を用紙とウエブで依頼した。

- 145件のアンケートを回収した(内訳:アンケート用紙119件、アンケートフォーム:26件)。アンケートフォーム用のQRコードを、アンケート用紙の末尾(2枚目)に記載したが、1枚目に記載すべきであった。その方が、より多くのウエブ(スマホ)回答が得られたと思われる。

- 回答者からのコメント内容は、用紙回答よりもウエブ(スマホ)回答の方が充実していた。見学会が終わってから時間の無い中でアンケート用紙に回答するより、時間的余裕がある帰りの電車の中などで回答できるウエブ(スマホ)回答の方が、回答内容が充実したと思われる。また、用紙への手書きによる記入が、最近は敬遠される傾向にあると思われる。

- 記入者名は、無記名も可としたが、ほぼ半分の方には記入していただいた。職種によるアンケート分析が可能となるよう、回答者の職種区分の記入欄を設けるとよかった。

【回答者からの興味深いコメントの例】アンケート全体の結果は集計結果を参照

- 【レーザー打音】機械の小型化や、船舶にのせることができれば桟橋でも利用可能。

- 【レーザー打音】遠隔操作ができ、さらに文化財などたたき調査ができない構造物でも使える。

- 【レーザー打音】小型化してドローンに搭載など。

- 【レーザー打音】定量評価ができる点。点検者の判断だけでなく、だれでも同じ評価に。

- 【レーザー打音・ブレークダウン分光】鋼橋の塗膜などの健全性判定ができないか。

- 【レーザー打音・ブレークダウン分光】コンクリートの強度がわかると良い。

- 【ドローン技術】この機械ではむずかしい箇所等の検出ができ(場所を特定)、子機をその場所へ送り込むことができればさらに良い(SFの世界観)。

- 【ドローン技術】小規模橋梁が点検対象として多く、狭い空間にも入れるようもう少し小さいサイズのものがあればと思います。

- 【サーモカメラ】サーモグラフィーとコンクリートのひびわれ,うき,剥離・鉄筋露出等のひびわれ幅及び長さ,損傷面積の計測を組み合わせれば点検作業効率が格段に上がると思う。

- 【サーモカメラ】赤外線ドローンの安全対策が簡易であるけれど、実務的に有用。

- 【ボートドローン】護岸(河川)の洗掘。

- 【ボートドローン】流速の速い河川での適用。

- 【ボートドローン】水上ドローン:計測データの3次元データとしての可視化。前回計測結果との差分解析(損傷進行の評価)。

- 【MCS】下水道内の点検。

【開発者にとっての現場見学会での質疑やアンケートの意義】

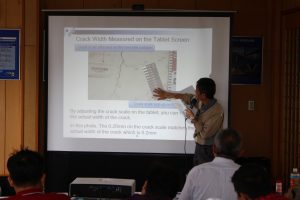

- 開発初期段階の技術では、充実すべきユーザニーズを把握できる。

- ほぼ完成レベルの技術では、開発者が意図していない利用ケースを把握できる。

【全体】

- 見学会当日は、各務原市の12月中旬としては暖かく、風もなく、幸運であった。可能であれば、天候の良い10月とか5月頃に見学会を開催することが望まれる。